Il reporting di sostenibilità è un processo realizzato dalle imprese per dare evidenza agli stakeholder delle proprie performance e dei propri impatti in ambito economico, sociale e ambientale.

Il termine generico reporting di sostenibilità può essere assimilato ad altre diciture oggi sempre più note. Ne citiamo alcune:

- Bilancio di Sostenibilità, la dizione più utilizzata per indicare il documento risultante dal progetto di reporting

- Non-Financial Information Reporting, vale a dire il reporting non finanziario

- Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting

- Environment, Social and Governance (ESG) Reporting

- Extended External Reporting – EER

- Integrated Reporting IR, vale a dire il reporting integrato

Alcune definizioni

Nel 2019, la European Court of Auditors definisce così il Reporting di Sostenibilità:

“Il reporting di sostenibilità è la pratica di misurare, divulgare e rendere conto agli stakeholder interni ed esterni delle performance organizzative verso l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Implica la rendicontazione di come un’organizzazione considera le questioni di sostenibilità durante l’esecuzione delle sue operazioni e dei suoi impatti ambientali, sociali ed economici. Un report di sostenibilità presenta anche i valori e il modello di governance dell’organizzazione e dimostra il legame tra la sua strategia e il suo impegno per un’economia globale sostenibile”.

Secondo GRI – Global Reporting Initiative, attraverso il reporting “un’organizzazione può comprendere e gestire meglio i propri impatti sulle persone e sul pianeta. Può identificare e ridurre i rischi, cogliere nuove opportunità e agire per diventare un’organizzazione responsabile e affidabile in un mondo più sostenibile”.

Sono definizioni, quelle citate, che danno correttamente enfasi al reporting come processo di rendicontazione, piuttosto che al report in quanto output del processo a monte.

Le origini

L’evoluzione del ruolo svolto dalle aziende sul territorio in cui operano ha condotto progressivamente a prendere in considerazione non solo la loro dimensione economica, ma anche la dimensione sociale e quella ambientale, con un particolare interesse, inizialmente, per la comunicazione degli aspetti sociali.

La collettività ha cominciato a esprimere in modo sempre più intenso bisogni e attese che le imprese si sono trovate a dover prender in considerazione per integrarle con i propri interessi, al fine di perseguire una crescita e uno sviluppo sostenibili nel tempo.

Alla fine degli anni Ottanta, in particolare, comincia a diffondersi la pratica di redigere il cosiddetto Bilancio Sociale, il cui principale standard di riferimento in Italia è stato il Gruppo di Studio Bilancio Sociale – GSB.

Il Bilancio Sociale rappresenta il primo passo verso una tipologia differente di rendicontazione capace di superare la classica logica del bilancio di esercizio orientata al resoconto esclusivo di dati finanziari, per tendere a un documento più completo in grado di fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell’attività dell’azienda e sulla sua capacità di generare valore.

La spinta normativa e le iniziative esterne

Il progressivo incremento dell’attenzione collettiva verso il modo di agire delle imprese e la loro capacità di generare impatti sulla società e sull’ambiente hanno prodotto importanti sviluppi anche sul piano normativo. Nasce così il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa – RSI, definita dalla Commissione Europea come responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.

La Responsabilità Sociale consiste in un impegno da parte delle aziende che, andando oltre il rispetto delle disposizioni legislative, mettono in atto ‘‘un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo di:

- fare tutto il possibile per creare valore condiviso tra proprietari/azionisti e gli altri soggetti interessati e la società in generale;

- identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi”

Quindi, secondo la visione europea, la RSI è l’insieme delle responsabilità, derivanti da doveri estesi di natura fiduciaria, che l’azienda ha nei confronti dei propri stakeholder, al fine di favorire la cooperazione per un’equa distribuzione del valore creato e per il contenimento degli effetti negativi sugli stakeholder stessi.

In questa accezione, il Bilancio Sociale si configura come strumento fondamentale per le aziende che intendono gestire e controllare i propri impatti attraverso un sistema di rendicontazione che permetta loro di misurare le proprie performance e adottare un comportamento socialmente responsabile.

Una svolta decisiva sul piano normativo si ha con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 254/2016 – che recepisce la Direttiva Europea 2014/95/UE – che obbliga gli Enti di interesse pubblico a comunicare le proprie performance ambientali e sociali.

Secondo tale provvedimento, le imprese elencate nel D.Lgs 39/2010 che, per visibilità e importanza economica, sono soggette a specifiche forme di revisione legale – fra le altre, le società quotate in borsa, le banche, le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari… – e che hanno un numero di dipendenti superiore a 500 e un totale dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro o ricavi di almeno 40 milioni di euro, sono tenute a redigere la dichiarazione non finanziaria, soggetta a verifica da parte di un soggetto autorizzato ad effettuare la revisione legale del bilancio.

Il Decreto, inoltre, prevede che anche le altre imprese non sottoposte all’obbligo come le PMI possano presentare una simile dichiarazione in forma volontaria e semplificata. Infatti, le dichiarazioni delle imprese con meno di 250 dipendenti, a differenze delle altre, possono essere considerate in conformità con la normativa senza soggiacere alle disposizioni sui controlli.

Ancora più recente e decisiva è l’approvazione della Direttiva europea sulla disclosure di sostenibilità n. 2022/2464 (CSRD), pubblicata il 16 dicembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale UE, che rappresenta un tassello fondamentale del Piano di Azione UE sulla finanza sostenibile, a sua volta parte del Green Deal europeo.

In attesa del recepimento a livello nazionale previsto entro giugno 2024, la Direttiva amplia il campo delle imprese che saranno obbligate a redigere un Bilancio di Sostenibilità

- alle grandi aziende che abbiano due tra le seguenti condizioni: dipendenti superiori a 250, fatturato superiore a 50 ml €, attivo Stato Patrimoniale superiore a 25 ml € (obbligo dall’anno fiscale 2025)

- alle PMI quotate (obbligo dall’anno fiscale 2026 con opzione di astensione fino al 2028)

- alle imprese di paesi extra UE che abbiano generato in UE ricavi netti superiori a 150 mln € e che operano con una filiale o una controllata nel nostro continente (obbligo dall’anno fiscale 2028)

Oltre all’allargamento della platea di imprese coinvolte, la Direttiva introduce alcune specifiche per inserire le informazioni non finanziarie in modo integrato nella rendicontazione d’esercizio e, soprattutto, un nuovo set di standard e linee guida sviluppati da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). I nuovi European Sustainability Reporting Standard (ESRS) puntano maggiormente l’attenzione sull’integrazione degli aspetti di sostenibilità e sull’analisi del rischio da cambiamento climatico all’interno della governance e delle policy aziendali, richiedendo alle imprese un cambio di passo non solo nella raccolta e condivisione delle informazioni di sostenibilità, ma verso un modello di gestione di impresa orientato al futuro.

Gli standard ESRS sono stati concepiti per essere interoperabili con i GRI Standards e coerenti con le raccomandazioni della Task Force on Climate Related Financial Disclosures del Financial Stability Board e rifletteranno gli obblighi informativi emanati dalla EU Green Taxonomy e dalla Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD). Lo standard GRI (Global Reporting Initiative), rappresenta comunque ancora oggi il principale riferimento per il reporting di sostenibilità nella sua ultima versione dei GRI Universal Standard 2021.

Oltre alla nuova CSRD, sono diverse le spinte esterne che hanno portato progressivamente ad accrescere la richiesta di performance di sostenibilità nei confronti delle imprese.

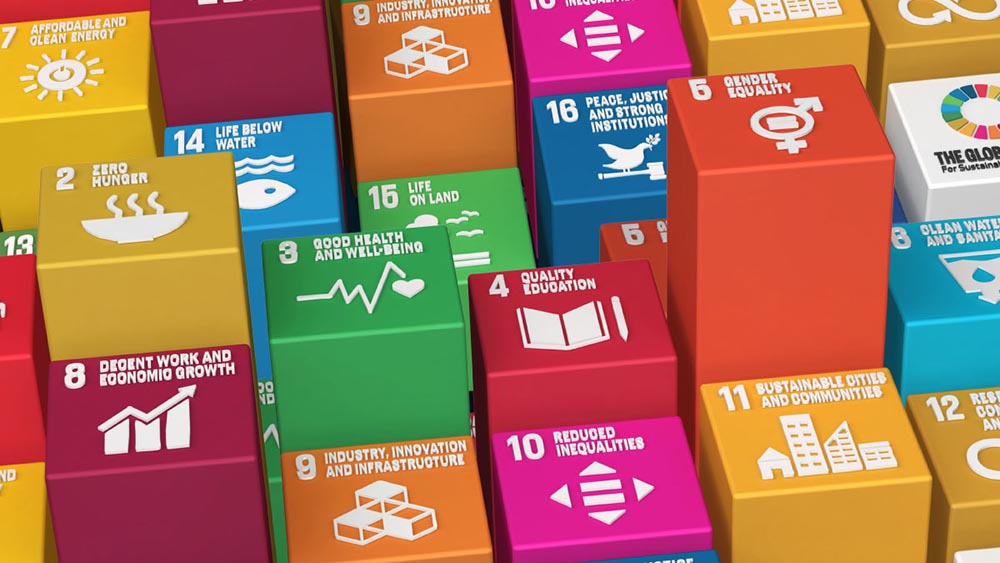

Tra le iniziative principali, quella di maggior rilievo è senza dubbio l’accordo di New York del 2015 che ha portato alla definizione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs inglobati in un grande programma d’azione per un totale di 169 target o traguardi.

Gli SDG costituiscono un riferimento a validità universale. Tutti i Paesi devono quindi attivarsi per contribuire a raggiungerli, ciascuno secondo le proprie capacità.

L’Agenda 2030 impegna tutti i Paesi a mettere in campo azioni e iniziative di miglioramento per riuscire a raggiungere gli obiettivi nell’arco di quindici anni.

Questi 17 target sono stati inseriti anche all’interno del Global Compact, la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale internazionale che funge anche da catalizzatore per i futuri cambiamenti da sostenere nel settore privato per il raggiungimento degli SDGs entro il 2030.

Il Bilancio di Sostenibilità

L’Unione Europea, i Governi, le comunità internazionali e i cittadini stessi sono sempre più esigenti nei confronti delle imprese, a cui chiedono di fare business in maniera più etica e attenta alla società, alle persone e all’ambiente. Soprattutto, chiedono di essere informati sulle performance connesse.

La comunicazione puntuale, periodica e trasparente delle iniziative e degli impegni da parte delle imprese è diventata insomma una delle maggiori richieste da parte degli stakeholder, alla quale le aziende si sono trovate a dover rispondere orientandosi sempre di più verso la redazione dei cosiddetti Bilancio di Sostenibilità.

Il Bilancio di Sostenibilità, in quando prodotto del processo di reporting, è il documento con cui un’azienda rendiconta (rende conto) in relazione alle proprie iniziative e performance di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. È il documento, in altre parole, attraverso cui comunica le sue azioni a tutela dell’ambiente, l’approccio che adotta nei confronti dei lavoratori, la sua relazione con il territorio e la comunità…, il modo in cui genera valore e lo distribuisce ai suoi stakeholder.

Oggi, il reporting di sostenibilità è diventato uno degli elementi centrali di ogni strategia di sostenibilità aziendale. Attraverso il processo di reporting, un’organizzazione identifica i propri impatti significativi per l’economia, l’ambiente e/o la società e li comunica secondo standard globalmente riconosciuti.

Gli standard di rendicontazione sono pensati per migliorare la qualità e la comparabilità globale delle informazioni su tali impatti, consentendo quindi una maggiore trasparenza e responsabilizzazione delle organizzazioni.

Grazie alle informazioni contenute in Bilanci di Sostenibilità realizzati attraverso standard di rendicontazione, gli stakeholder interni ed esterni sono in grado di farsi un’opinione e prendere decisioni consapevoli.

Il concetto di accountability

Il reporting di sostenibilità costituisce lo strumento attraverso il quale l’azienda è in grado di essere “accountable” e cioè capace di rendere conto del proprio operato.

Il punto di partenza, evidentemente, è l’assunzione di responsabilità da parte delle imprese, sintetizzato dal termine inglese accountability.

Si tratta del principio del “rendere conto”, ovvero dell’obbligo di riferire circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate al raggiungimento delle finalità che l’organizzazione persegue.

L’origine del termine risale agli anni Ottanta del secolo scorso con riferimento alle organizzazioni pubbliche, per rispondere alla necessità dei governi di rendere conto delle loro azioni nei confronti dei cittadini. In quegli anni, infatti, all’interno della pubblica amministrazione, si diffondono nuove tecniche di gestione manageriali che implicano l’esigenza di misurare e valutare le performance delle amministrazioni pubbliche.

Il suo significato è stato poi successivamente applicato allo sviluppo sostenibile come richiesta di trasparenza, quale condizione per misurare gli impatti delle scelte delle organizzazioni.

Accountability significa diventare consapevoli, assumersi la responsabilità ed essere trasparenti sull’impatto delle proprie politiche, decisioni, azioni, prodotti e relative performance.

Ciò implica l’impegno di un’organizzazione a coinvolgere i propri stakeholder nell’identificare, comprendere e rispondere a questioni e aspettative che si riferiscono alla sostenibilità e alle performance connesse.

Accountability significa anche definire il modo in cui un’organizzazione governa, pianifica la strategia e gestisce la propria performance.

Il processo di reporting

Il Bilancio di Sostenibilità non è solo un documento consuntivo che mostra i risultati raggiunti dall’azienda durante un dato anno di esercizio. È anche uno strumento che mette in relazione le performance economico-finanziarie con gli obiettivi dichiarati in ambito sociale e ambientale.

Fornisce inoltre le modalità di gestione degli aspetti di sostenibilità maggiormente rilevanti per l’azienda stessa e i suoi stakeholder, in termini di valori, principi, policy e sistemi di gestione, gettando uno sguardo prospettico su impegni e obiettivi futuri verso lo sviluppo sostenibile. Affinché il Bilancio restituisca effettivamente un tale quadro di complessità e trasparenza, è necessario che il processo per la sua redazione sia preciso e accurato.

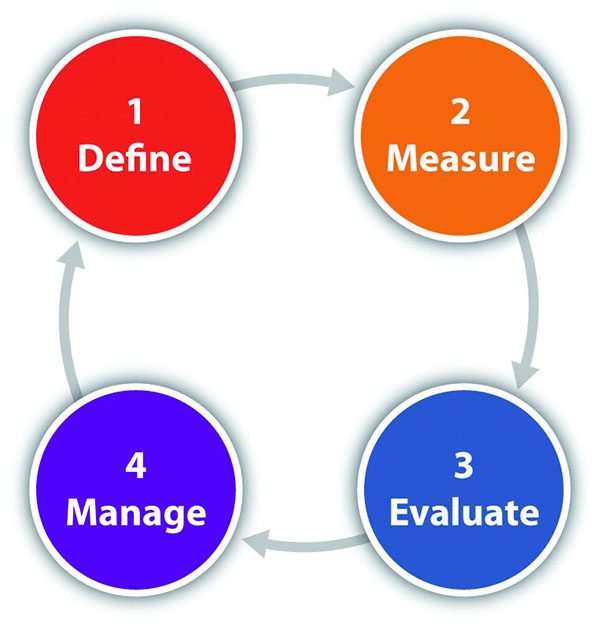

Le fasi principali del processo di reporting possono essere così schematizzate.

1. Definizione dell’impegno per la sostenibilità

Il processo di reporting può essere portato a termine e risultare efficace se tutta l’azienda – o una sua ampia porzione – viene ingaggiata nella sua redazione. Il punto di partenza del commitment del management aziendale, che si impegna a perseguire un progetto di rendicontazione di sostenibilità con l’obiettivo di rendere conto delle proprie performance e sviluppare una strategia di sostenibilità.

L’impegno dei vertici dell’organizzazione è un passaggio cruciale da condividere con tutte le risorse e questo affinché il Bilancio non si traduca in un mero esercizio dettato delle esigenze momentanee, ma rappresenti l’avvio di un percorso più ampio verso un modello di business sostenibile.

2. Analisi di doppia materialità: le tematiche chiave

Il secondo step consiste nel determinare i temi di sostenibilità maggiormente rilevanti per l’azienda e per i suoi stakeholder, quelli che saranno cioè oggetto di approfondimento nel Bilancio.

Previsto dai principali standard di sostenibilità, l’analisi di materialità è uno strumento che consente di individuare gli impatti e gli aspetti più significativi per la propria strategia di business e di collocarli secondo una scala di priorità. Il percorso metodologico permette di identificare e valutare gli impatti e le relative tematiche di sostenibilità, metterle a confronto con la strategia dell’azienda e individuare le aree di maggior interesse sulle quali operare per costruire un percorso orientato all’integrazione della sostenibilità nel proprio modello di business.

Il percorso di analisi prevede il coinvolgimento dell’organizzazione e dei suoi stakeholder al fine di determinarne le diverse aspettative ed esigenze. Si può ricorrere allo scopo a interviste dirette, questionari, focus group e così via.

Con la nuova Direttiva CSRD è stato introdotto anche il concetto di doppia materialità, che considera sia la valutazione degli impatti e delle tematiche di sostenibilità generate dall’azienda nei confronti dei propri stakeholder (prospettiva “inside-out”), sia la valutazione dell’impatto economico-finanziario delle diverse tematiche di sostenibilità sul business aziendale (prospettiva “outside-in”).

Le due valutazioni devono essere svolte in modo integrato, così da individuare gli ambiti di sostenibilità maggiormente rilevanti per l’operatività aziendale, uniti a quei temi che risultano avere gli impatti maggiormente significativi in termini sociali, ambientali ed economici e che possono influenzare il comportamento dei propri stakeholder.

3. Definizione dei KPI

Una volta individuati i temi materiali, si procede a identificare i KPI (Key Performance Indicators), ovvero gli indicatori in grado di misurare le performance economiche, sociali e ambientali dell’azienda. L’azienda deve definire un set di indicatori in grado di fornire una serie di informazioni circa l’andamento delle proprie performance e gli impatti generati. Tale definizione deve avvenire secondo i principali standard di riferimento e, quindi, secondo gli standard GRI o i nuovi standard europei ESRS, se l’azienda è soggetta all’obbligo dalla Direttiva CSRD.

4. Raccolta dati

Definiti i KPI, si procede all’effettiva raccolta dei dati tra le varie funzioni dell’organizzazione, alla loro verifica e validazione interna secondo un processo da costruire con le funzioni responsabili.

5. Definizione degli obiettivi e piano di miglioramento

Completata la raccolta delle informazioni, i dati sono oggetto di un’analisi che porterà l’azienda a identificare le aree con maggior necessità di intervento e a definire gli obiettivi che comporranno il proprio piano di miglioramento. Tali obiettivi costituiscono il riferimento su cui l’azienda misurerà i propri progressi per l’anno successivo.

Il processo di reporting, per essere esso stesso sostenibile, deve presupporre una comprovata capacità dell’azienda di gestire le tematiche di sostenibilità in modo integrato, di strutturare un processo di raccolta e analisi dei dati robusto e replicabile nel tempo, nonché di adottare un corretto approccio al miglioramento continuo.

Un buon Bilancio di sostenibilità non potrà che essere il risultato di buon processo di reporting, altrimenti il rischio è quello di creare solo uno strumento di comunicazione di breve termine che può trasformarsi anche in un boomerang. Il rischio da tenere sempre presente è infatti il greenwashing, una forma di comunicazione più o meno consapevole che di fatto diffonde un’immagine del produttore o del prodotto/servizio migliore di quella reale sotto il profilo del suo impatto ambientale.

Un progetto di reporting di sostenibilità costruito e gestito nel modo corretto permette all’azienda di:

- dimostrare e comunicare come l’organizzazione influenza ed è influenzata dallo sviluppo sostenibile

- promuovere azioni di benchmark e valutazione della performance di sostenibilità secondo quanto previsto da leggi, norme, codici, standard e iniziative volontarie

-

confrontare la performance nel tempo, sia all’interno della stessa organizzazione

che fra organizzazioni diverse

© 2021 Process Factory

All rights reserved

Developed by MirabolaMente

AZIENDA

Process Factory

via Antonio da Noli, 4/6

50127 Firenze

tel: +39.055.461947

info@processfactory.it

posta@pec.processfactory.it

INFO

C.F. P.IVA e R.I. 05805200481

SDI M5UXCR1

Cap. Soc. € 80.000 i. v.

Numero REA FI-576863

Privacy Policy – Cookie Policy